もしもに備える防災TIME

2021年08月

台風の予報はなぜ“予報円”?

2021年8月31日(火)放送分

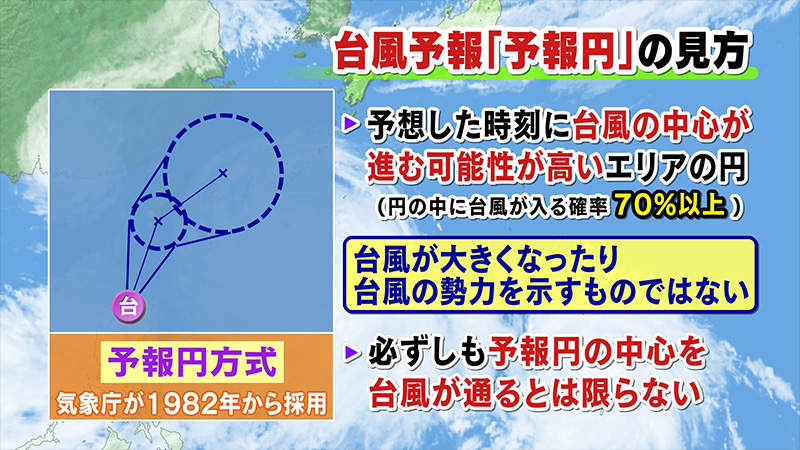

夏から秋にかけては、しばしば台風が日本付近に進み、大きな被害をもたらすこともあります。そして台風が発生すると、気象庁では「予報円」という形式で台風の進路の見通しを発表します。この「予報円形式」での台風の進路予想の発表は1982年から使われていて、それぞれの予想時刻に台風の中心が、この円の中に70%以上の確率で入ることを示すものです。先の時間の予想ほど、中心位置の予測の誤差が大きくなるため、予報円が大きくなりますが、台風が大きくなったり、勢力が強まる、という意味ではありません。

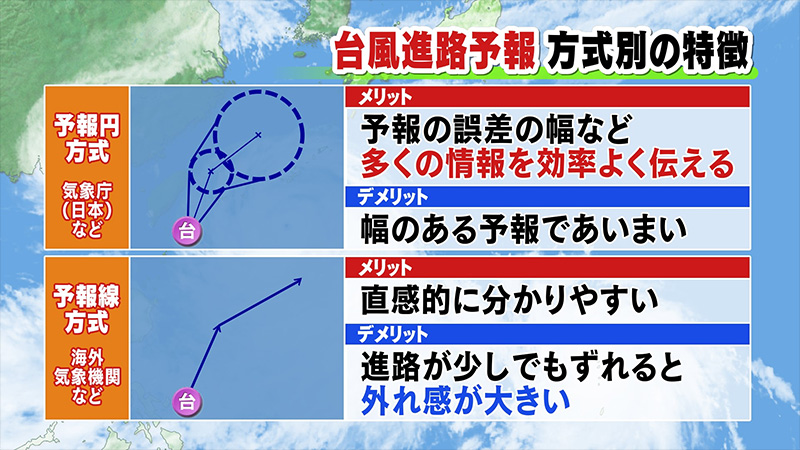

最近は、海外の気象機関などで、台風の予想進路を線で結んで表示している所もあります。直感的にわかりやすいため、インターネットなどでご覧になる方も多いと思います。しかし、そもそも台風の進路予想はピンポイントで当たりにくいため、線での予想進路表示は少し進路が予想からズレると“外れ感”が大きい欠点があります。予報円方式は、幅を持ったあいまいな表現ではありますが、予報の幅や誤差の可能性など、多くの情報を最も効率良く伝える手段なのです。台風は、いざ来るとなると、大きな災害をもたらすおそれがあるだけに、一か八か、ではなく予報の幅を考えて、段階的に備えることが大切です。そのための予報円の表現でもあることを踏まえ、情報の内容、意味を正しく理解して、備えに活用していきましょう。

一方で、予報円ができるだけ小さくなることが、台風予報の理想でもあります。近年は観測技術向上やコンピュータの進化などで、台風予報に付きまとう予報の幅は徐々に小さくなりつつあり、これからも台風の観測データが積み重なるにつれて、より精度の良い台風予報につながることが期待されています。

非常用備蓄品の準備

2021年8月24日(火)放送分

災害の危険が迫る時、自宅にとどまって、危険を回避する、というのも立派な避難行動の1つですが、その際には自宅で過ごすための備蓄品が必要になってきます。

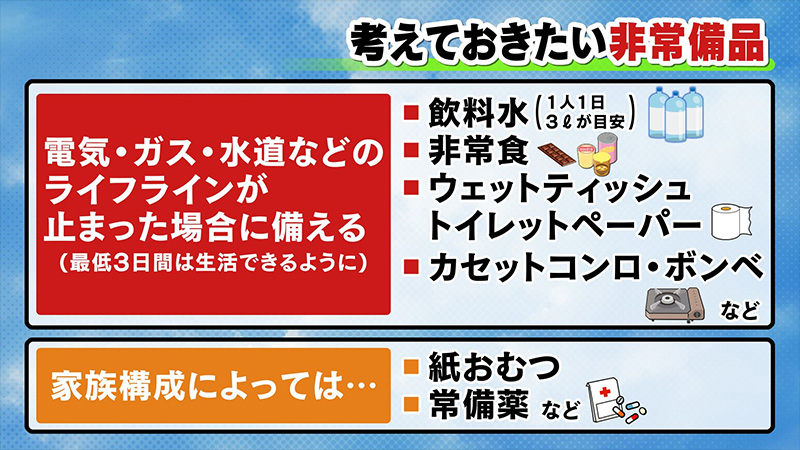

大きな災害が発生した際は、自分の家は無事でも、電気やガス、水道などのライフラインが止まってしまう可能性もあります。このようなライフラインの復旧や、救援物資の到着まで、最低、3日間は生活できるだけの備蓄を行っておくことが推奨されています。

その備蓄の例としては飲料水や非常食などのほか、ウェットティッシュやトイレットペーパー、カセットコンロやボンベなど。また、家族構成などによっては、紙おむつや、常備薬なども必要かもしれません。また、飲料水は1人1日3リットルが目安とされています。

普段の生活で何を使っているか、思い出しながら準備を進めましょう。

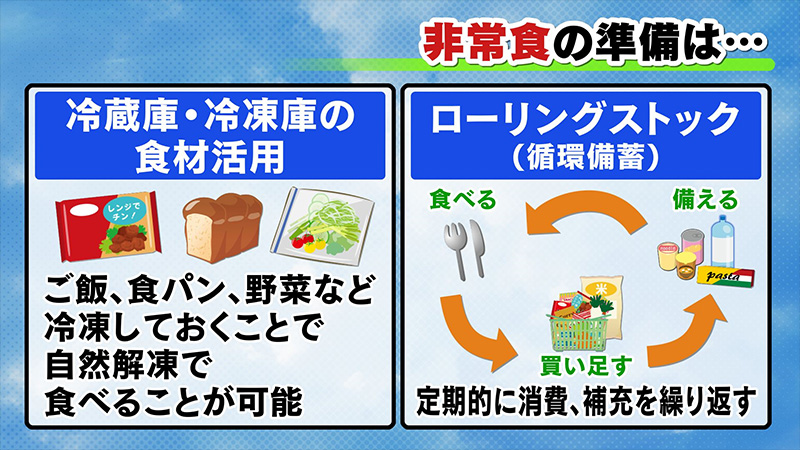

また、非常食は、冷蔵庫、冷凍庫の中にあるものが立派な備蓄品、という考え方で備えておくといいでしょう。ご飯や食パン、野菜などを冷凍しておけば、自然解凍により食べることも可能です。保存が長く利く缶詰やレトルト食品、乾麺なども、普段からストックしておきたいところですが、賞味期限切れにならないよう、定期的に食べては新しいものを補充していく、「ローリングストック」という方法を行えば、備蓄に場所を取りすぎることなく、定期的に防災について考えるきっかけにもなります。

防災のために特別なものを準備するのではなく、できるだけ普段の生活の中で利用するもの、という視点で、常日頃から防災につい考えて頂ければ、と思います。

避難行動は、まず“水平避難”を!

2021年8月17日(火)放送分

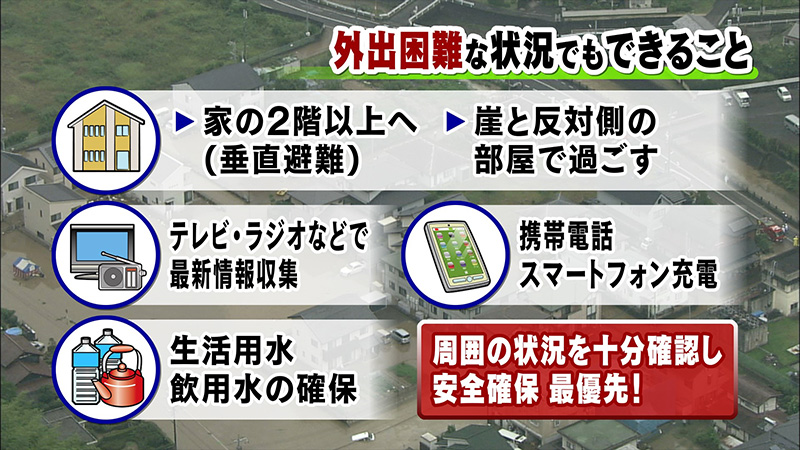

災害の危険が迫る時には、気象台や自治体などから出される様々な情報に注意するとともに、皆さん自身が、出来る限り安全確保の行動を行うことが大切です。その安全確保行動には「水平避難」「垂直避難」「その場に留まる」の3つの選択があります。

大雨災害からの避難の際、最優先事項となるのは、災害リスクのある場所から、なるべく遠ざかる、ということ。これが「水平避難」と呼ばれますが、土砂災害なら山や崖の近く、洪水なら川や堤防の近く、浸水なら低地やくぼ地などから、なるべく離れた場所に移動することが大切です。

それでも、大雨が起こった時はしばしば、急激に周りの状況が変化して、身動きできなくなることがあります。その際には、無理に動く方がかえって危険が高まることもあるため、むやみに動かず「その場に留まる」もしくは「垂直避難」という、家の中でも2階以上の高い場所や、崖と反対側の部屋で過ごすことが、リスクを少しでも減らすためには有効です。「その場に留まる」や「垂直避難」を選択し、家の中で危険をやり過ごす、と決めた時には、停電の時の情報収集のため、携帯電話やスマートフォンの充電、断水に備えて生活用水確保などは、すぐにでも行っておくことが大切です。

「垂直避難」や「その場に留まる」選択は結局のところ、災害の危険と隣り合わせ、という状況で、やむを得ない状況の時の行動になります。できるだけ「水平避難」で先手先手の安全確保行動に移ることが、命や財産を守るための最適な行動になります。特に、降り始めからの雨の量が尋常ではない状況になるほど、雨が降ってから災害発生までのリードタイムが短くなるため、できるだけ早めの判断を心がけましょう。

“秋雨”でも油断禁物!

2021年8月10日(火)放送分

もうすぐ8月も折り返しを迎える頃になると、真夏の太陽のパワーに陰りがみられる日が増えていきます。そして天気図の上に、梅雨の時と同じような停滞前線が描かれるようになります。夏から秋への季節の変わり目で現れる「秋雨前線」です。

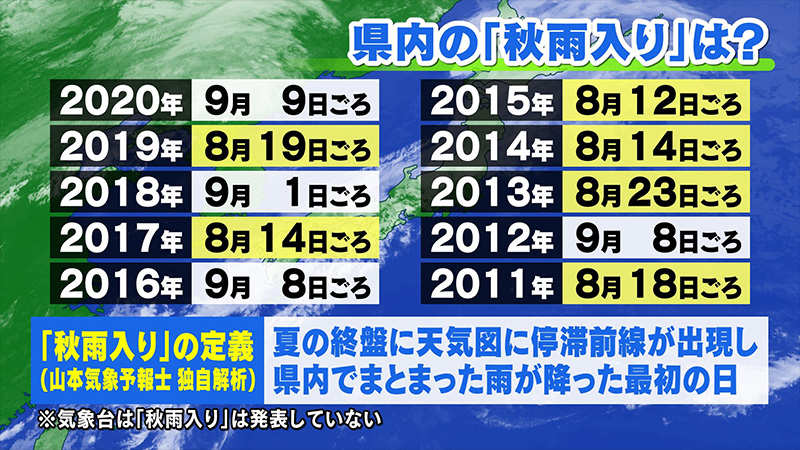

8月なのに「もう秋雨?」と思う方も多いかもしれません。しかし、夏終盤で天気図に停滞前線が出現し、県内でまとまった雨が降った日を「秋雨入り」と定義して調べると、年により秋雨入りの時期は前後しやすいものの、8月半ばのお盆あたりからが「秋雨入り」になることが度々あり、そろそろ秋の気配も見え隠れしてくる時期なのです。

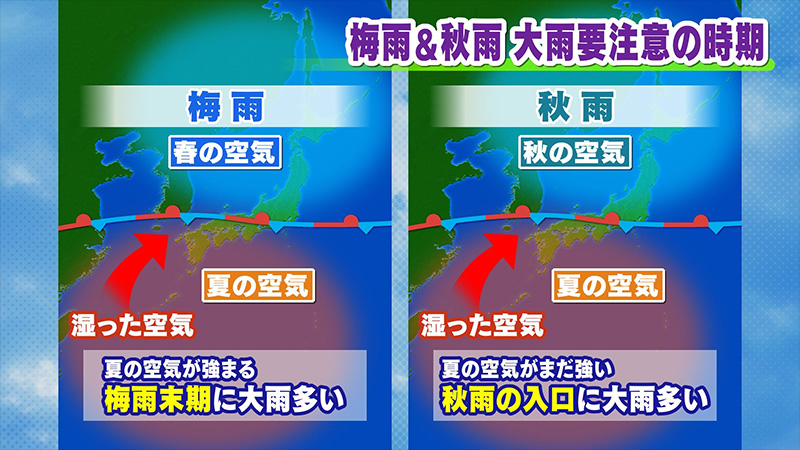

「秋雨」といえば、静かにやさしく雨が降る、というイメージをお持ちの方も多いのですが、実は雨の降り方には油断できない側面があります。秋雨は梅雨と同じようなメカニズムで、季節の境目に前線が出来て、ぐずつく天気が続く現象です。そして、雨雲の材料となる暖かく湿った空気は、南側の夏の空気の方から、たくさんもたらされます。この時、梅雨の場合は夏の空気の力が強い、梅雨明け間近の頃となるため、梅雨末期の大雨が多くなります。一方で秋雨の場合は、その逆再生で、夏の名残が残る、秋雨の入り口の頃が、実は大雨に要注意の時期でもあるのです。最近では、2019年8月28日に秋雨前線の活動が非常に活発になったことで、九州北部地方で記録的な大雨となり、佐賀県、福岡県、長崎県に大雨特別警報が発表される、甚大な大雨災害となったケースもあります。

「秋雨」でも、真夏の余韻がある8月のうちは、梅雨末期のような性格の雨になる可能性を考えて、大雨災害への防災意識を、今一度、シッカリ高めておきましょう。

熱中症の症状

2021年8月3日(火)放送分

毎年、暑さが厳しい時期は、ほぼ毎日、熱中症による救急搬送が行われています。その数は、県内でもひと夏で多いときは400件を超え、場合によっては命にも関わります。その意味では熱中症も気象災害の1つで、その災害から身を守る、という意識を持つことが必要です。

ところで「熱中症」には、いろいろな症状がありますが、次の3つの中で一番要注意なのは何だと思いますか?…「めまい」「頭痛」「筋肉痛」

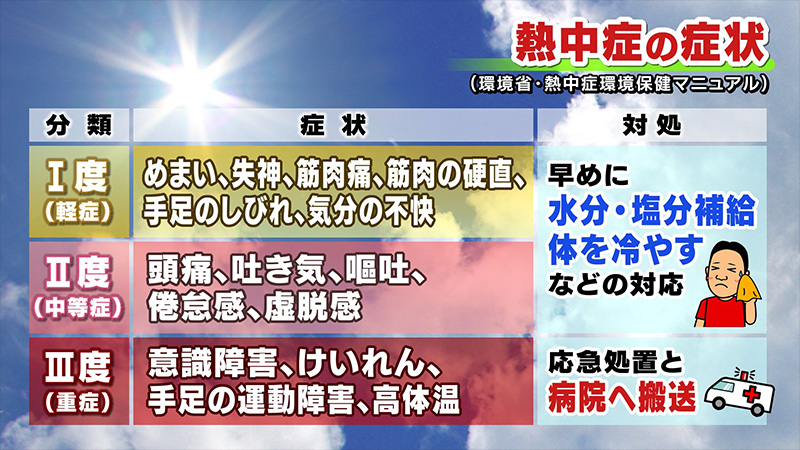

環境省の熱中症環境保健マニュアルでは、熱中症の症状に応じて、軽症のⅠ度、中等症のⅡ度、重症のⅢ度に分類されていて、軽症に分類されるのが「めまい」や「筋肉痛」「大量の発汗」など。中等症に分類されるのは「頭痛」や「吐き気」「嘔吐」「倦怠感」などとなっています。先ほどの3つの症状の中では「頭痛」が一番要注意、となります。熱中症の症状は実は様々で、日常生活の中での体調不良のような症状も、実は軽い熱中症の可能性もあります。症状が出始めたら、大したことない、と考えずに、早めに無理せず冷房の効いた部屋で体を休めたり、水分・塩分補給などの対応を心がけましょう。また、重症に分類されるのは、意識がなかったり、けいれん、体が熱いなどの症状で、この場面では救急車を呼ぶなど、より迅速な対応が必要です。

日頃から熱中症は、身近で、自分もかかりやすいかも、という意識を持って、体調の変化に気をつけながら、暑い時期を健康に過ごしていきましょう。