転ばぬ先の知恵

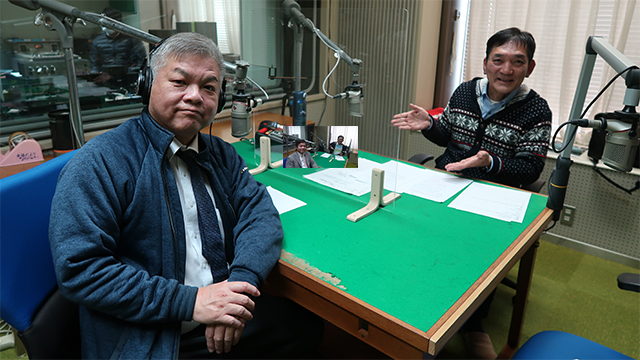

◆今日は今年最後の放送になりますので、山口県の方にご出演いただき、山口県の高齢者を取り巻く現状を総括してお話しいただこうと思います。スタジオには山口県長寿社会課 地域包括ケア推進班 班長の 葛原 良樹(くずはら よしき)さんにお越しいただきました。葛原さん、よろしくお願いします。

・よろしくお願いします。

◆まずは、山口県長寿社会課とはどういうことをする部署なのか教えてください。

・はい。長寿社会課は、山口県の高齢者施策の総合調整をはじめ、高齢者の福祉や介護保険に関する事務などを所管している部署になりまして、市町や関係団体等と一体となって、本県の高齢者保健福祉の推進に取り組んでいます。

◆県内の高齢者のことを総合的に考える部署と言うことでよろしいでしょうか?

・はい、大丈夫です。

◆日本は超高齢社会と言われていますが、山口県の状況は

どうなのでしょうか?

・総人口に占める65歳以上高齢者の割合を高齢化率といいますが、一般に、高齢化率が21%を超えると超高齢社会と言われます。令和3年10月1日現在で、山口県の高齢化率は35.0%と、全国第3位の高齢化率となっています。

◆え~、全国第3位なんですか。山口県の高齢化率は高いとは思っていましたが、全国3位とは知りませんでした。続いて番組のタイトルにもなっていますが、人生100歳時代と言われるようになりましたが、山口県には現在、100歳以上の方は何人いらっしゃるんですか?

・9月15日時点で、百歳以上の高齢者は、1,523名いらっしゃいます。平成24年度の100歳以上の高齢者数が970名でしたので、10年で1.57倍 になっています。

◆やはり、かなり増えているんですね。平均寿命と健康寿命はどうでしょうか?

・令和元年で、平均寿命は男性が80.95歳、女性が86.88歳です。健康寿命は、男性が73.31歳、女性が75.33歳となっておりまして、平均寿命と健康寿命の差は男性で7.64年、女性で11.55年となっています。

◆平均寿命と健康寿命の差が、男性で7.64年、女性で11.55年ですか。まだ随分ありますね。ということは医療・介護が必要な期間も長いということですよね。誰しも「元気で生き生きと過ごしたい。」と願っていますので、健康寿命を延ばすことは大きなテーマではないでしょうか?

・はい。健康寿命は、平成28年から男女ともに延びており、生涯を通じて健康づくりに取り組んでいただくことが大事だと思います。

◆一人暮らし高齢者や認知症高齢者の数はどうでしょうか?

・本県の一人暮らし高齢者世帯の数は令和2年で96,087世帯で、全世帯数の16.2%になり、今後も増加し、高い水準で推移することが見込まれています。また、本県の認知症高齢者の数は、平成24年の6.3万人から、令和7年には9万人前後になり、65歳以上高齢者に対する割合は、約7人に1人から約5人に1人に上昇すると見込まれています。

高齢化の進行により介護ニーズが増加する中、介護人材を安定的に確保することが必要ですが、近年における介護労働市場等の状況に基づき推計した場合、令和7年には2,420人の介護職員の不足が見込まれています。

◆やはり、厳しい状況および見込みですね。1人暮らし高齢者が増えていくと、その方が医療や介護が必要となった場合、誰に面倒を見てもらうか、亡くなった後の手続きはどうするのかという問題がありますし、、高齢者の5人に1人が認知症高齢者ということは、認知症は誰にとっても身近なものになってくるわけですね。

・そうですね。

◆高齢者の就業状況や社会活動状況はいかがでしょうか?

・高齢者の就業者数は、令和2年で約114,000人と、就業者総数の17.3%を占めており、年々増加しています。

また、社会活動に参加している高齢者の割合も、令和元年で79%と、こちらも年々割合が高まっています。

◆高齢者の就業者が年々増加しているのは嬉しいですね。また社会活動に参加している高齢者の割合が79%ですか?素晴らしいですね。高齢者を取り巻く現状を実際の数字で教えていただいたので、よく分かりました。こうような高齢者を取り巻く現状と将来を見据えて、山口県ではどのような対策をとられていますか?

・山口県では、「だれもが生涯にわたり、住み慣れた家庭や地域で、安心していきいきと暮らせる社会づくり」を基本目標に掲げ、「地域包括ケアシステムの深化・推進と高齢者が活躍する地域社会の実現」を基本的方向に、市町や関係団体の皆さんと一緒に取組を進めているところです。

◆誰しも生涯にわたり、住み慣れた家庭や地域で、安心していきいきと暮らしたいものですよね。具体的な対策については来週、お話しいただこうと思います。来週は1月1日元日の放送になります。葛原さん、今日はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。

・ありがとうございます。よろしくお願いします。

◆今週も先週に引き続き、とくさんことNPO法人 山口県終活支援協議会 理事長 徳沢 靖さんにお越しいただきました。とくさん、今日もよろしくお願いします。

・よろしくお願いします。

◆お話しいただくテーマは、先週に引き続き、「終活に掛かるお金について」ということですね。では とくさん よろしくお願いします。

・前回は終活の中で必要となるお金について、その中でもお葬式とお墓についてお話ししましたが、今回は墓じまいや不動産の処分にかかる「お金」についてお話しします。まず、ここ数年、圧倒的に問合せが増えているのが墓じまいです。墓じまいとは読んで字のごとく、お墓をしまうこと、お墓を解体することです。

◆「墓じまい」の問い合わせが多いということは、お墓を引き継ぐ子供がいない、子供に負担をかけたくないという方が増えてきているんでしょうね。

・そうですね。ただ、お墓には当然、ご遺骨が安置されていますので、墓じまい後のご遺骨も当然、次の安置場所に移動しなければなりません。その先について最も多いのが納骨堂になります。納骨堂もいろいろなタイプがあり、利用料金も5万円程度の合葬墓から1千万円以上の自動搬送型納骨堂まであります。その中で最も利用されているのが骨壺を並べて安置するマンション型で価格としては30万円から100万円で年間5000円から1万円程度の管理費が別に必要な施設が多いようです。

◆ご遺骨の安置場所としては納骨堂が多いんですね。そしてタイプもいろいろあるんですね。

・墓じまいについては場所や石の大きさによって大きく価格が違います。目安として1平方メートルあたり5万円から20万円と大きな差があり、現実には石材業者数社に相見積もりを取って比較するのがベストだと思います。ただ、極端に安い業者だと、撤去した墓石を山中や海に不法投棄した事案も過去には起こっていますので、注意が必要です。更に墓じまいをする場合「抜魂供養」行うことがあります。これは宗教儀式ではあるのですが、工事業者によっては抜魂供養をしなければ工事を請け負わない業者もありますので、基本的には抜魂供養を行ってください。

◆墓じまいの価格については、石材業者数社に相見積もりを取った方が良いということですね。また抜魂供養はどうすれば良いのですか?

・方法は神職・僧侶との相談になりますが、お布施や玉串料はお心でという、一番難しいところかと思います。こっそり言いますと1万円から5万円といったところです。

◆これは大事なことですね。分かりました。

・次に終活、特に遺産処理で一番困るのが不動産の処分です。家主が亡くなられて家土地が残った場合、相続人にその管理、処分の責任がかかります。たとえ相続放棄をしても家の管理権は残りますので、古い家が残った場合には大変な負担となってしまいます。特に山口県の場合は土地価格が極端に低いため、不動産の処分は困難を極めます。売りたくても買い手がなければ、どうしようもありませんからね。不動産屋さんでも古い家屋の買い取りは行わず、買い手を探す仲介のみを行うことが多いようです。これだと買い手がみつかるまでの税金等の維持費がかかってしまい、また、いつまでたっても相続の決定ができないことになってしまいます。そこで、家屋を取り壊して土地のみを売却することもできるのですが、解体費用は最低でも100万円以上します、よって土地価格よりも高く付いてしまうこともありますので、注意が必要です。

◆不動産の処分は中々難しいですね。特に土地価格が低い山口県では大変なんですね。

・そこで、以前、お話ししたことがあるのですが、リバースモーゲージの活用も考えておく必要があるのではないでしょうか。リバースモーゲージとは生前に自宅を売ってしまい、その代金を先にいただく。しかし、その家はそのまま住み続けることができる制度です。ただし、住んでいる間は利息相当の家賃を払い続けるようになりますので、あまり早いうちからの制度活用は考えたほうが良いと思います。最も山口県では先に述べました通り不動産価格が低いので、あまり大金が入ると期待しない方がいいと思います。

◆不動産の処分については、リバースモーゲージの活用も含めて考えることが必要ということですね。

・そうですね。最後になりますが、家と同時に家財の処分についても考える必要があります。もちろん家を売却するときに家財付きでというパターンもありはするのですが、一般的には家財は処分しなければなりません。ただ、家財の処分は生前に行えませんので、家族・相続人によって行うこととなります。ここ最近では遺品整理を専門に行う業者さんも増えてきましたので、一度、見積もりだけでもしておくと安心かもしれません。それと注意点なのですが、家財の中には、お宝が眠っている可能性があります。やはり、ここは一度、宝探しの気持ちで自分自身で断捨離を行ってみてはいかがでしょうか。

◆先日ご出演いただきましたポータルハートサービスの篠田社長さんも、生前整理・遺品整理は是非、プロにご相談くださいと言われてましたね。

・そうですね。先週・今週と「終活にかかるお金」についてお話ししましたが、他にも保険や年金など、関連することはたくさんありますので、ご質問などありましたら、番組までお寄せください。そして、いずれ対応しないといけないことは、専門家に相談するなど、出来る限り早め早めの対応をお願いします。まさにこのコーナー名の「転ばぬ先の知恵」ですね。

◆とくさんにすべて言ってもらったような気がしますが、「終活」に関することなど、お困りごと、ご質問等がありましたら、番組あてにご連絡ください。番組を通してお答えしてまいります。とくさん、先週・今週とありがとうございました。

・ありがとうございました。

◆今週・来週は準レギュラーのとくさんことNPO法人 山口県終活支援協議会 理事長 徳沢 靖さんにお話していただこうと思います。とくさん、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

◆とくさん、今日は、何についてお話しいただけますか?

今回は「お金」についてのお話しをしようと思います。終活において「お金」といえば財産の形成や不動産の売却などの、どちらかというと収入に関する話しが多いのですが、今回はずばり支出に関することに的を絞ってお話しします。

◆「終活」を行うのにかかる費用(お金)ということですね。

そうです。

◆分かりました。ではよろしくお願いします。

では、まず終活といえば最初に思い浮かぶのが「お葬式」ですね。お葬式は突然訪れるもので、悲しみの中、費用について中々考えられないのが実情ではないでしょうか。しかし、葬儀におけるマネージメントの責任者と言える喪主ともなれば葬儀社との打ち合わせや親戚等への連絡等とても悲しんでいる暇などありません。そのような中、大金が必要となる葬儀について、冷静に考えるのは至難の業と言えます。しかし、ある程度の相場感さえあれば、そんなに大きく後悔することはないでしょう。それでは今年発表された鎌倉新書のデータから葬儀に関する金額についてお知らせします。まず葬儀費用とは祭壇などの基本料金、飲食費、返礼品等の総額で寺院にお渡しするお布施や戒名料は含まれませんのでご注意下さい。

◆お寺さんへのお布施や戒名料を除いた「お葬式」の概算費用ですね。どれくらいなのでしょう。

では、まず葬儀費用の全国平均ですが、111万円となっています。中国地方の平均は少し安くなって106万円です。しかし、山口県の平均はなんと121万円と中国5県の中でもトップであり、全国平均よりも10万円も高い結果になっています。これは全国11位という結果です。最高額は山梨県の166万円、最低額は大分県と山梨県の86万円と大きな差となっています。

◆随分と差があるんですね。山口県は全国的に見て、かなり高い方なんですね。

また、コロナ以前の2016年の調査では全国平均が118万円と今回調査よりも7万円高く、中国地方は107万円と今回と1万円しか差はありません。山口県は123万円と2万円の差であり、ほぼ横ばいと言えます。ただ、2016年と2022年ではコロナの影響で葬儀の形態が大きく変わりました。実はコロナ前からその傾向が強くなっていたのですが、一般葬から家族葬へと大きくシフトしてきています。家族葬、少し前まで密葬と言われていたもので、家族などごく親しい人のみで行う小さなお葬式のことです。

◆本当に家族葬が多くなりましたよね。

家族葬は少人数で故人を送る葬儀なのですが、後日、最後のお別れが出来なかった等と苦情が来たり、それなりに問題もあるのですが、本日はお金についての解説ですので、葬儀の形態についてはまたの機会にお話ししたいと思います。

さて、この家族葬なのですが、費用的には確かに一般葬と比較しても安く、一般葬149万円と比べて家族葬では96万円となっています。しかし、一般葬であれば香典が包まれるのが普通であり、その収入を考えると一般葬も家族葬も費用についてはそこまでの差はないのかもしれません。

◆なるほど。一般葬のおおよその費用は149万円、家族葬のおおよその費用は96万円ということですね。しかし、一般葬と家族葬では香典に違いがあるので、そこまでの差はないかもしれないということですね。

さて、次に大金が必要となってくるのが「お墓」です。まずお墓を建立するには土地が必要であり、お墓を建立することができる場所は、墓地として行政から許可を受けた場所に限られています。よって、来たる団塊世代の多死時代に備え、墓地の造成も進んでいるのですが、同時に価格も高騰しており、都市部では1.5メートル角の小さなスペースが一千万円以上という考えられないような現状があるようです。最も山口県では墓地の入手は比較的簡単なので、墓を建立するスペースは問題ないように思います。

◆都市部の墓地代は大変な金額ですね。

しかし、輸入墓石が極端に高騰しており、国内産も資源が枯渇してきたため、同じように高値で取引されており、石材価格は10年前と比較して平均して約2倍ほどに跳ね上がっています。

◆石材価格は10年前の2倍ですか。随分高くなっているんですね。

全国平均価格は169万円ほどとなっています。これに土地の永代使用料を含めますと、山口県においても200万円前後は墓の建立に必要となります。また、墓地を使用する場合には別に毎年の管理料等が必要となるのが普通で、通常、年間5000円から数万円までとなります。

◆お墓の建立費用は永代使用料を含めておおよそ200万円ということですね。とくさん、残念ながら時間がきてしまいました。今日は「終活にかかるお金」についてお話しいただきましたが、続きは来週にお願いします。

分かりました。次回も今回に引き続き、「終活にかかるお金」に関することをお話ししたいと思います。墓じまいや納骨堂、住居の処分、遺品整理などについて考えます。

◆とくさん、今日はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。

ありがとうございました。

◆先週は、平生町で開業されている医療法人さいとう整形外科 理事長兼院長の斉藤 良明さんにご出演いただきましたが、今週も引き続き、斉藤先生にお話をお伺いいたします。斉藤先生、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。先週は姿勢の悪化は筋力低下を招き、ロコモティブシンドローム・フレイル(虚弱)に繋がってしまい、健康寿命に影響を与えることをお話いたしました。今日は、正しい姿勢とはどういったものかについてお話いたします。

◆今日のテーマは、「正しい姿勢とは」ですね。

ヤスベェさん、正しい姿勢ってどういったものをイメージしますか?

◆背筋をピンッと伸ばす姿勢ですかね。

それも大事ですね。姿勢には、立つ・歩く・座る姿勢があるんです。それぞれに共通して言えるのは、腹筋と背筋を意識して背筋を伸ばすことです。

◆ほぉほぉ。姿勢には、立つ・歩く・座る姿勢があるんですね。

頭の重みが肩へ、それが腰へ・・・と下に真っ直ぐ重みが乗り、足の裏でしっかり踏ん張るのが正しい姿勢です。

◆へぇ~!では、それぞれの姿勢について教えていただけますか?

「立つ姿勢」は、頭の後ろ・肩甲骨・お尻・踵が地面から垂直に一直線になるようにしましょう。

◆これは前回の放送で実際にやってみた猫背のセルフチェックと同じですね。

次に「歩く姿勢」です。背筋を伸ばし、踵から着地し、つま先で地面を蹴るように進み、膝もまっすぐ伸びる瞬間があるのが重要ですよ。

◆歩く姿勢ってあまり意識しませんよね。皆さんいかがですか?

そうですね、猫背の状態で膝がまっすぐ伸びる瞬間がないまま歩いている。意外とこういった方は多いです。

◆膝がまっすぐ伸びる瞬間ですか・・・私も意識してみます。

次に「座る姿勢」です。イスに深く腰をかけて、足の裏を床につけます。浅く座り背もたれにもたれて、尾てい骨が座面にあたっているのは悪い姿勢です。私もついついなってしまうので注意したいです(笑)

◆あ~、これは私もですね、注意します(笑)

こうやって聞くと姿勢と言っても「立つ姿勢」「歩く姿勢」「座る姿勢」と色々あるんですね。

そうなんです。日本には「茶道」「華道」「剣道」…と〝道〟のつく伝統文化が多くあります。これは、単に技を磨くだけではなく様々な正しい姿勢を学ぶ重要性に繋がっていますね。

◆確かに、古き良き日本の文化は姿勢にも繋がっているんですねぇ。

腹筋や背筋など体幹の筋肉を意識して正しい姿勢を身につけると運動器障害(変形性関節症など)にもなりにくくなりますよ。ぜひ身につけてくださいね。

◆正しい姿勢についてよく分かりました。ところで、筋力が低下すると身体を支えられなくなって、猫背になる可能性があると先週お伺いしましたが、筋力が低下しているかチェックする方法はありますか?

ご紹介しますね。立った状態で両腕を同時に前後に振ってみてください。交互ではないですよ。ヤスベェさんもやってみてください。(腕ふりの準備)ヤスベェさんいい具合に腕が振れてますね。もしよろめくようでしたら筋力が低下している可能性があります。ヤスベェさんは大丈夫そうですね(笑)。

◆私の筋力は低下していなかったようです(笑)では、姿勢を維持するために筋トレなど運動はどうなのでしょうか?

正しく筋トレや運動をすれば姿勢に有効です。若い方は一般的な筋トレやジムなどでのトレーニングも良いと思います。一方で、年を重ねると重度な筋トレやジムに通うのは難しいと思いますので、ご自宅でも可能なホームエクササイズを2例ご紹介しますね。

◆お願いします。

まずは腹筋のトレーニングです。先ほどご紹介した正しい姿勢で椅子に座り、両手をお腹にあてましょう。鼻から息を吸ってお腹をしっかり膨らませて、口から長~く息を吐きましょう。ポイントは、お腹に力を入れることと長~く息を吐きだすことですね。

◆なるほど、身体の保持が難しい方は背もたれに背中をつけてやってみてもいいですよね。

はい。大丈夫です。次は腹筋と背筋を同時に刺激するトレーニングです。こちらも正しい姿勢で椅子に座り、お腹に力を入れた状態で両手を上にあげて5秒静止します。呼吸を止めずにやってみてください。どちらも無理は禁物ですよ。出来る範囲でやってみてくださいね。

◆腹筋や後ろの筋肉のトレーニングは、姿勢を維持するためにとても大切なんですね。斉藤先生、既に12月に入りこれから本格的な冬を迎えますが、今後注意すべきことはありますか?

今後寒くなることで、身体活動が減り、血流の流れが悪くなります。身体がこわばって腰などの痛みも感じやすくなります。動かないことは筋力低下のスピードを上げてしまいますので、猫のようにコタツで丸まらずに立つ・歩く・座る時などの日常動作の中で、今日お話しした体幹の筋肉を意識してイイ姿勢になるように気を付け、元気に年末年始を迎えてくださいね。

また、特にご高齢の方は筋力低下から冷えを感じやすいので、温かい食事も心がけましょう。継続は力なり、いつまでも歩ける身体作りをしていきましょうね。

◆斉藤先生、先週・今週と大切な「姿勢」についてのお話、ありがとうございました。

ありがとうございました。