もしもに備える防災TIME

2022年07月

雷から身を守る

2022年7月12日(火)放送分

本日のテーマは「雷から身を守る」

『やまぐちの天気余報』P262~263をご参照ください。

いろんな天気の中でも、特に多くの人が恐怖を感じる現象の1つに「雷」があります。

雷は発達する積乱雲によって、雲の中にある氷の粒がこすれ合い発生した静電気が、一気に放電する現象です。一度の稲光で1~10億ボルトの電圧があるとされ、非常に強烈なパワーがあるので、当然、人間が雷に打たれれば、1回で命取りになります。

そんな雷から身を守るには、雷に打たれない場所で過ごすことが最も大切。建物や車などは、雷が落ちても、電気は表面を流れて地面に逃げていくため、中に逃げ込んでおけば安全です。ただし、コンセントなどから表面を流れる電流の一部が入り込む可能性があるので、建物内ではコンセントから離れた部屋の中央部で過ごすことや、過電流に弱い電化製品は電源を抜くなどの対策も行っておきましょう。パソコンなどでは、雷ガード付きのテーブルタップを使用するのも1つの対策です。

なお、雷は高い所ほど落ちやすく、身に着ける金属の有無などは、ほとんど関係ないことが最近の研究で分かっています。建物などがない場合は、高い木などから離れて、姿勢を低くすることが、次善の策となります。よく雷が鳴る時は雨も伴うため、木のそばで雨宿りしていて雷の被害に遭う…という事故のニュースもあります。雨に濡れるのは、雷に打たれるよりはマシと心得ましょう。

また、雷が落ちそうにない平たい海でも、雷は少しでも高い所を探して、波頭などに落ちることがあります。海水は塩分を含み電気を通しやすいため、海上に落雷があれば、雷の直撃を受けなくても周辺にいるだけで非常に危険ですので、海水浴などで雷の危険を感じたら、すぐ海から離れることが大切です。

◆◆◆◆◆

防災余談「ゴロゴロ聞こえたら、次は自分の所かも!」

落雷があると、光は一瞬で届く一方で、音は遅れて届くことがあります。音は1秒間に340メートルほどの速度で進むため「(雷鳴があって音が届くまでの秒数)×0.34」が、雷鳴からの距離(キロメートル)になります。例えば、雷鳴があって音が届くまで3秒ほどあったら、雷雲まで1キロメートルほど離れている、ということになります。

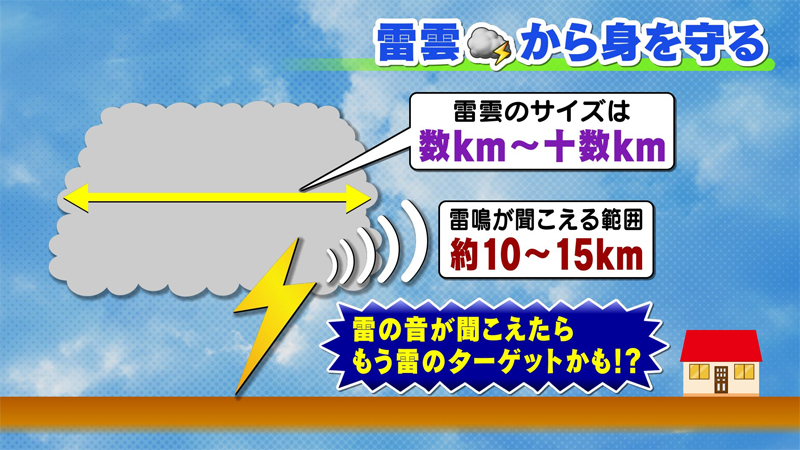

この方法を利用して「雷まで○キロほど離れているから大丈夫!」と考えている人が多いのですが、そもそも雷雲自体、数キロ~10キロ程度の規模があります。10キロ離れている所で落雷があれば、次の雷は自分の場所に落ちてきてもおかしくない、すでに危険な状況なのです。

そもそも雷鳴自体、聞こえる距離は通常で10~15キロ程度と言われています。ということは、雷鳴が聞こえたら、すでに危険な状態、と心得て、速やかに安全な場所に移動することが大切です。

台風の“予報円”

2022年7月5日(火)放送分

本日のテーマは「台風の“予報円”」

『やまぐちの天気余報』P258をご参照ください。

台風が発生すると、日本の気象庁をはじめ、天気コーナーなどでは、今後の台風の進路予報を「予報円」という形式でお伝えしています。

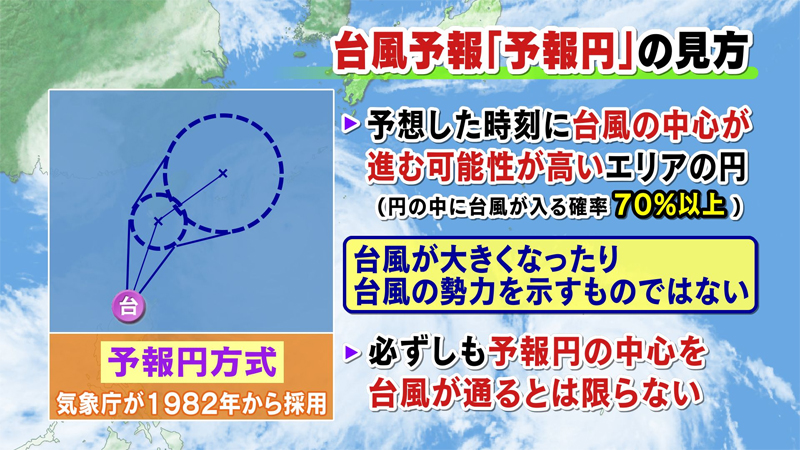

この方式は1982年から使われており、ある決まった予想時刻に、台風の中心が進む可能性が高いエリアを円で示したもので、この円の中に中心が来る確率は70%以上となっています。台風の行く「場所」を予報した情報であり、台風の大きさや勢力の強さを示す情報ではないことに注意が必要です。先の時間の予想ほど、中心位置の予測の誤差が大きくなるため、予報円が大きくなりますが、台風が大きくなったり、勢力が強まる、という意味ではありません。

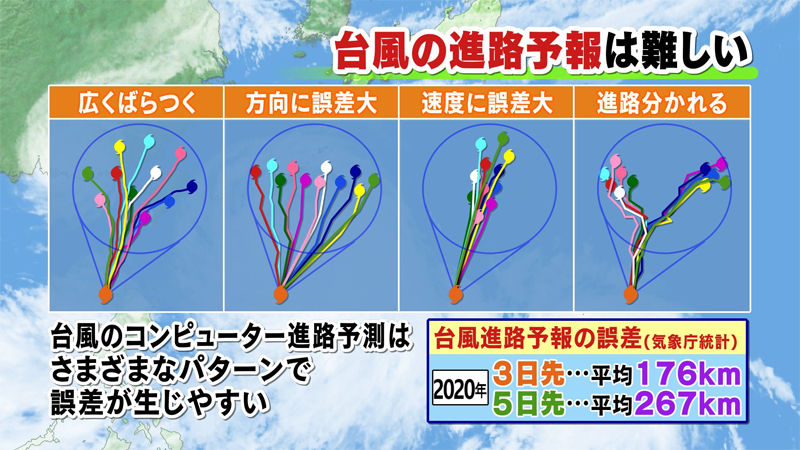

台風の進路予測は普段の天気予報と同じく、スーパーコンピュータでの計算がベースとなっていますが、台風の進路予測は様々な計算方法で予測結果が大きくばらつきやすくなります。台風の予報円には、中心を結ぶ線が書き加えられていますが、必ずしも台風が予報円の中心を結ぶ線の上を通るとも限らず、東西の方向に誤差が大きいものや、進路はほぼ同じながら速度に誤差があったり、上空の風に乗るか乗らないかの分かれ目の時は、2方向にばらついたり…など、ばらつき方に様々なパターンがあり、これは台風1つ1つの置かれた状況や発達具合などによって違います。

近年、観測技術の向上などにより、進路予測の誤差は次第に小さくなりつつあるものの、2020年は、3日先の予報で170kmくらい、5日先で260kmくらい誤差が発生している、という気象庁の統計もあります。

台風は、いざ来るとなると、大きな災害をもたらすおそれがあるだけに、一か八か、ではなく予報の幅を考えて、段階的に備えることが大切です。予報円方式は幅を持った予報の表現方法ではあるものの、誤差の可能性など含めた多くの情報を効率的に伝えるために、いろいろ知恵が絞られた手段、というところを踏まえて、台風への備えは幅を持って進めることが大事になります。

私は天気予報をお伝えする際は、先述した様々な予測のばらつき方を踏まえて、様々なデータを駆使して、予報円をどう読み解くべきか、より的を絞った解説をオンエアでは心掛けていますので、ぜひ台風情報は天気解説とセットで、ご活用ください。

熱中症警戒アラート

2022年6月28日(火)放送分

本日のテーマは「熱中症警戒アラート」

『やまぐちの天気余報』P266~267をご参照ください。

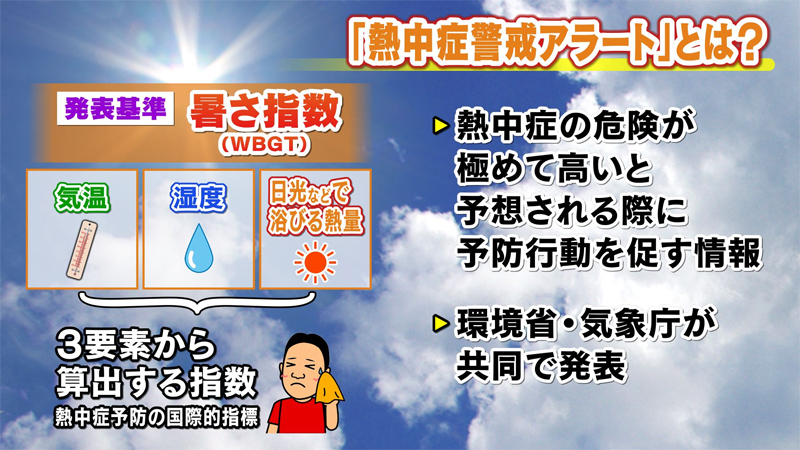

熱中症は気温が高い=暑さが厳しい時ほど警戒が必要ですが、人間は湿度が高ければ不快な蒸し暑さを、直射日光の下ではクラクラするような暑さを感じるなど、同じ気温でも暑さの感じ方には違いがあります。このような体感的な暑さも考慮し、気温に加えて、湿度、日光などで浴びる熱の量の3つの要素から算出する「暑さ指数(WBGT)」が、熱中症予防の指標として世界各国で使われています。

この「暑さ指数」を活用し、熱中症の危険が極めて高いと予想されるときに環境省と気象庁が共同で発表する情報が「熱中症警戒アラート」です。2020年に関東甲信地方で先行して運用が始まり、去年から全国で本格運用を始めました。

「暑さ指数」は数値により「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の5つのランクで運動や日常生活などでの行動の指針を示しています。

過去の統計からは「厳重警戒」以上のランクで熱中症患者が著しく増えることが知られていて、熱中症の危険を示す情報として非常に有効とされています。

そして「熱中症警戒アラート」は暑さ指数が33以上…「危険」ランクの中でも上の「極めて危険」が見込まれる時に発表されることになっています。

KRYでは、この熱中症警戒アラートを、天気予報の「熱中症情報」の画面に表示してお知らせします。この画面は、テレビの天気予報コーナーのほか、KRYホームページや、KRYアプリでも、天気のメニューの中にある「熱中症情報」で、ご覧いただけます。

また、環境省でも熱中症予防のサイトで、暑さ指数の予測情報を公開しています。

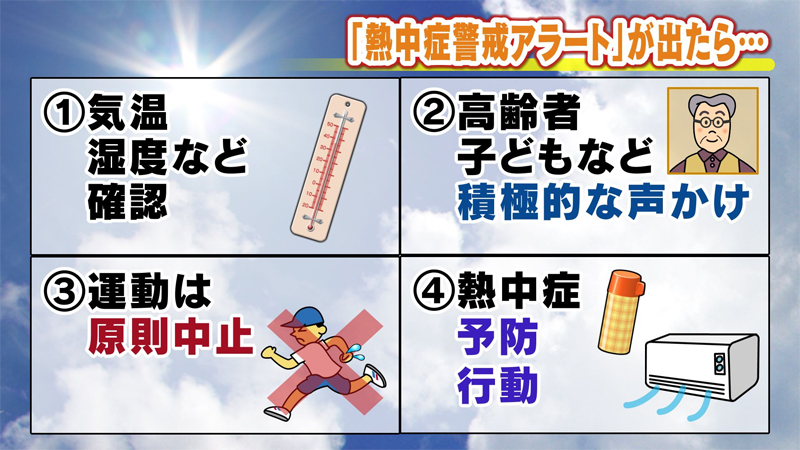

熱中症警戒アラートが出たら、特に4つの行動をとる心がけを。

1つ目は、気温や湿度など、暑さに関する最新情報を確認。

2つ目は、高齢者や子供など、特に熱中症のリスクが高い方に、積極的な声かけを行う。

3つ目は、不要不急の外出は避け、エアコンなどがない場所での運用や活動は原則中止する。

4つ目は、暑さを避け、こまめな水分補給などの、熱中症予防の実践です。

アラートが出ていなくても普段から心がけたいことですが、アラートが出た時は、よりシッカリ意識して、適切な予防行動で、体を守っていきましょう。